- 字体大小:[小

- 中

- 大]

近日,全国县域普通高中振兴现场推进会传来佳讯,柳州作为全国仅有的两个地级市代表之一,站在国家层面分享教育振兴经验。其中,源自三江侗族自治县“教共体”改革,获教育部肯定,标志着三江教育探索闯入全国视野,从硬件改善的“攻坚战”到机制创新的“深水区”,三江高中教育正以系统性改革实践,回应着“县中何以振兴”的时代课题。

破局之道,其径何来?

三江高中教育的突破,始于对“县中困境”的精准把脉,成于创新举措的扎实落地。

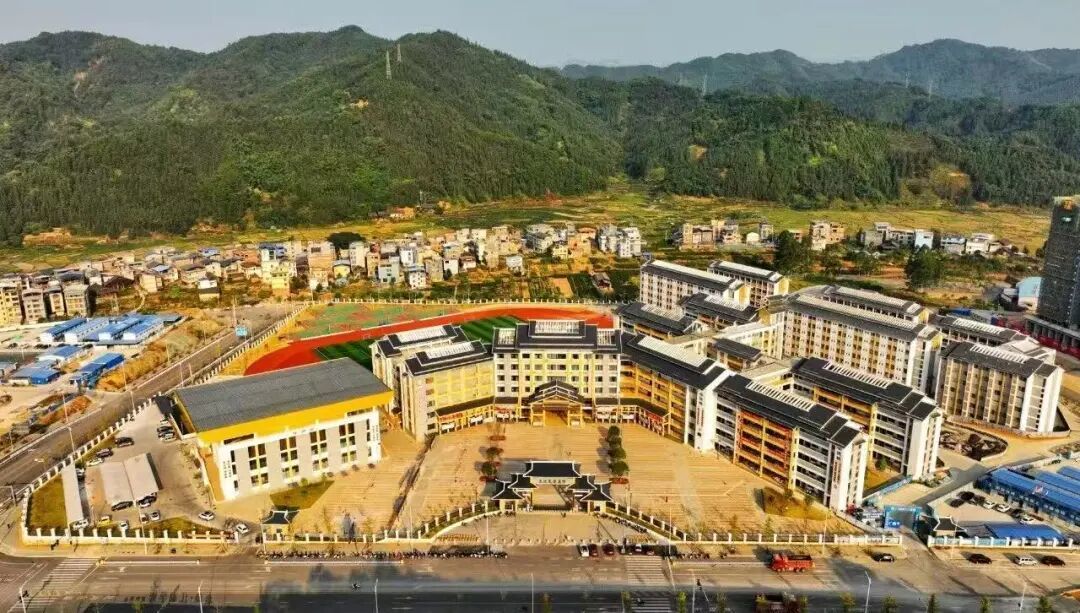

这突破,源于基础建设的跨越式发展。三江民族高中从30亩旧校区迁至126亩新校园;三江中学历时四年半,投资5.5亿元建成占地251亩的新校区并顺利启用。国家移民管理局、中组部“组团式”帮扶、同济大学托管帮扶、粤桂协作等资金持续注入,使教学楼、综合楼、图书馆、运动场等设施焕然一新,为侗乡学子提供前所未有的优质学习环境。

这突破,源于师资队伍的裂变式成长。两所高中深知“强教必先强师”之理。三江中学教师编制数年翻番,通过“青蓝工程”“名师工作室”、赴名校跟岗学习等多种渠道提升教师专业素养。创新实施的“市招县用”模式,突破编制壁垒,让柳铁一中等名校的骨干教师能够“带着编制”扎根三江,有效破解师资薄弱和优秀教师紧缺的结构性难题。

这突破,源于育人质量的阶梯式跃升。三江中学高考成绩连年突破,2022年至2025年,高考600分以上人数从2人增至16人,上一本线(特控线)人数从81人增至244人。三江民族高中实现“低进中出、中进高出”育人目标,2023年高考本科上线率提升15%。两校立足侗乡文化沃土,开发系列民族文化校本课程,侗族大歌、三江农民画、多耶等特色教育成果丰硕,让学生在多元体验中铸牢中华民族共同体意识。

创新之源,其力何聚?

三江经验的深层价值,在于构建多方协同、内外联动的教育振兴生态系统。

政策创新是根本保障。国家“县中振兴”计划为三江高中教育发展提供了历史性机遇。柳州市构建的“市域教育共同体”模式,“市招县用”编制改革突破,获得教育部肯定,体现了制度创新的力量。县委、县政府始终将教育摆在优先位置,倾力投入新校区建设,为学校发展扫清障碍,注入强大动能。

帮扶模式是关键支撑。柳铁一中教育共同体的“三维联动”(管理深度融合、基地班示范引领、教研考试同步),同济大学的“托管帮扶”,构成强大的外部赋能体系,这种“输血”与“造血”并重的帮扶模式,将先进理念、优质资源与三江实际相结合,有效促进学校治理能力和教学水平的全面提升。

内生发展是核心动力。三江民族高中推行分层教学、精准教研、靶向作业,三江中学强化科学管理,将民族文化“资源优势”转化为育人“特色优势”,两校既追求学业成绩的“硬突破”,更注重通过五育并举提升学生“软实力”,形成独特的发展路径。

振兴之路,其志何往?

站在新的起点,三江高中教育需要从优秀走向卓越,实现更高质量的持续发展。

深化“内涵建设”是当务之急。在硬件条件改善后,重心应更加聚焦内涵发展。需进一步深化课堂教学改革,探索基于核心素养的培养模式。加强校本教研的深度与针对性,鼓励教师开展教育教学研究,形成更具推广价值的本土化教学成果。

彰显“特色育人”是优势所在。民族特色是三江高中教育的亮丽名片,需进一步擦亮。应推动民族文化课程从“活动化”向“体系化”深化,促进民族文化传承与各学科教学有机融合,使特色教育成为培养学生创新精神和实践能力的重要载体。

优化“发展生态”是长远之策。需持续完善教师引进、培养、评价和激励机制,确保优秀教师“引得来、留得住、教得好”。应进一步深化与帮扶名校的协作机制,推动合作从“输入式”向“共建式”升级。要加强学校与家庭、社会的联动,凝聚更广泛的教育合力。

从全国会议的聚光灯下再出发,三江高中教育的探索已超越一域之限,为西部地区的县中振兴提供可资借鉴的实践样本。这条融合政策创新、资源整合与文化自信的振兴之路,正见证着侗乡教育的美好蜕变,也必将为更多县域的教育发展注入信心与力量。

记者:龚普康

来源:风情三江