- 字体大小:[小

- 中

- 大]

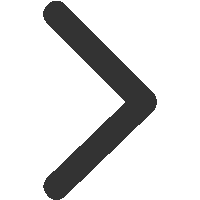

2024年9月,三江侗族自治县古宜镇南站社区居委会荣获“全国民族团结进步模范集体”称号。这份荣誉,对2018年才成立的广西第三大易地搬迁集中安置点而言,意义尤为深远。这里汇聚了来自全县14个乡镇的4606户20162名搬迁群众,其中侗、苗、瑶、壮等少数民族群众占94.52%。如何让从大山深处搬来的各族群众在新家园“住得下、融得进、能发展”?南站社区以其独创的工作法,交上一份精彩的时代答卷。

空间重构:从“安居”到“乐居”

作为柳州市最大的易地搬迁集中安置点,让搬迁群众不仅“安身”,更能“安心”,是社区面临的首要课题。

社区党委书记龙鑫带领团队,创新探索“党建引领+民族文化+制度创新”治理模式,走出一条富有民族特色的搬迁社区善治新路。从贴心服务打破沟通壁垒,到发展特色产业拓宽增收渠道,再到弘扬民族文化凝聚人心,南站社区用这把“金钥匙”,开启搬迁群众的幸福新生活。

在社区办事大厅,配备熟悉侗语、苗语的翻译人员,确保语言沟通无障碍。社区党群服务中心实现“一站式”服务,让居民办事“进一扇门、办所有事”。

“现在来办事,就像跟家里人打交道一样亲切。”社区居民莫秋婵的笑容,道出众人心声。

文化融合:从“共居”到“共融”

今年1月,南站社区成功举办2025年铸牢中华民族共同体意识暨促进各族群众互嵌式发展“月也”活动。来自古宜镇、林溪镇、八江镇等8个乡镇的15个村屯文艺队欢聚一堂,芦笙踩堂、千人多耶、百家宴、文艺表演等精彩节目轮番上演,倾情展示着侗乡的多彩风情。

“月也”这一侗族传统的村寨间集体做客联谊活动,如今已成为促进各民族广泛交往、全面交流、深度交融的重要平台。

社区建设感恩教育馆、鼓楼、戏台、同心文化长廊、新时代文明实践中心等党群活动场地,创新开展“侗感党课”“鼓楼讲堂”等特色活动,累计举办多耶舞、芦笙赛、篮球联赛等文体赛事400余场,让各族群众在文化活动中增进了解、加深感情。

经济赋能:从“就业”到“创业”

社区创建的残疾人集中就业基地,大力发展竹编、藤编、侗画、速食油茶加工等产业,巧妙带动残疾群众和不便外出务工的搬迁群众发展“指尖经济”,实现家门口增收。

“基地不但免费教我画簸箕画,还收购我的作品,在家门口就有事可做。”来自八江镇汾水村的脱贫群众吴校元欣喜地说。在江川残疾人集中就业基地,他通过培训学会了绘制簸箕画,实现了稳定增收。

南站社区着力推行“1+3+3+1”产业就业体系,即转移就业+“万亩茶园、生态产业园、生态工业园”+“微车间、微田园、微市场”+公益性岗位开发。社区注册成立紫薇生态农业专业合作社,有效带动搬迁群众发展特色产业,实现灵活就业。龙鑫牵头创新制定“定向输送、日结月清”用工制度,组织搬迁群众参与茶园管护等工作,帮助他们在“家门口”就业增收。

治理创新:从“管理”到“治理”

为使易地搬迁各族群众更好地融入新生活,南站社区将服务关口前移,通过预约、代办、上门等方式延伸服务触角,做实送保障、送助学、送就业、送文化、送技能、送法治等“六送”服务,先后推动45项“农事城办”惠民政策实现“一站通办”“一点通办”,帮助搬迁群众及时解决户籍转移、就学等难题。

社区还推行“三长制”网格化管理模式,由县处级领导担任片区长,84名科级干部担任“第一楼栋长”,79名优秀搬迁居民担任“楼长”。同时建立“五会共促”党群议事服务平台,有效激发群众参与社区治理的积极性。

教育浸润:从“传承”到“共筑”

“山同脉、水同源、心同心、人同乐,铸牢中华民族共同体意识呀,复兴路上路广阔呀路广阔!”在古宜镇江川小学,悠扬的侗族琵琶歌《唱响三省坡》旋律回荡校园,孩子们用清澈的歌声传递着民族团结心声。

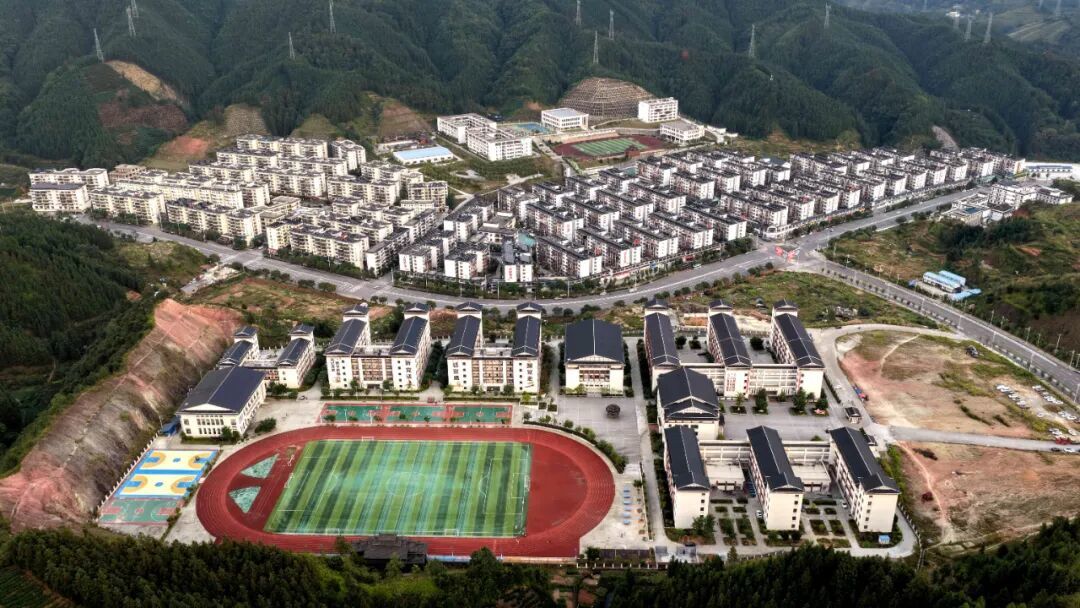

江川小学、江川中学和4所幼儿园的相继建成,有力保障了搬迁群众子女享有优质教育资源。各学校将铸牢中华民族共同体意识教育纳入教学计划,贯穿教育教学全过程。除常规课程外,还深入挖掘民族文化资源,开展“民族文化进校园”系列活动,常态化开设侗族大歌、侗族器乐、侗族刺绣、民族体育等公益兴趣班,让孩子们在传承优秀民族文化的同时,不断增强民族文化自信。

如今,漫步南站社区,鼓楼内老人们闲话家常,脸上洋溢着安详与满足;同心文化长廊里,孩子们嬉笑玩耍,清脆笑声此起彼伏;就业车间生产线上,工人们正专注地生产着各类产品,井然有序中透着勃勃生机……这片热土上,各族群众如石榴籽般紧紧相拥,共同绘就一幅“安居乐业邻里亲,民族团结一家春”的动人画卷。

这块沉甸甸的“全国民族团结进步模范集体”牌匾,不仅是对过往奋斗的肯定,更是迈向未来的新起点。南站社区正以包容为基,以奋斗为笔,以团结为魂,共同谱写新时代民族团结进步壮丽篇章。

记者:龚普康

来源:风情三江